Südgeorgien war wieder einmal so ein Ziel, mit dem niemand etwas anfangen konnte. Während der Reisevorbereitungen wurde ich doch tatsächlich gefragt, ob ich keine Angst hätte, dass die Russen dort wieder einmarschieren – der Kaukasuskrieg lag bei meinem ersten Besuch 2016 gerade einmal acht Jahre zurück und war vielen noch in Erinnerung. Nun liegt Südgeorgien als britisches Überseegebiet am anderen Ende der Welt, im Südpolarmeer, und die Gefahr eines russischen Einmarsches dürfte sehr gering sein.

Südgeorgien hat keine Einwohner im eigentlichen Sinne – bis auf eine Handvoll Wissenschaftler und Regierungsbeamte hält sich niemand dauerhaft auf der Insel auf. Es gibt kein Hotel und keine Pension, keinen Flughafen und keine Straße. Man kann die Insel nur mit dem Schiff erreichen, und auch dieses kann in keinem Hafen anlegen, sondern nur vor der Insel ankern und seine Passagiere mit Schlauchbooten zur Insel transportieren – vorausgesetzt, das Wetter ist dafür geeignet; jedenfalls aber ist es eine nasse Angelegenheit.

Das Südpolarmeer, auf 55° südlicher Breite – in der Seefahrt als die „screaming fifties“ bekannt, ist ein eiskalter, sturmgepeitschter Ozean. Anders als auf der Nordhalbkugel stellen sich hier keine Landmassen den ewigen, stürmischen Westwinden in den Weg, und die Höhe der Wellen ist legendär. Nicht wenige haben die mühsame und lange Anreise nach Südgeorgien – mehrere Tage auf See sind es im Expeditionsschiff von den Falklandinseln – auf sich genommen und konnten dann wegen der Wetterbedingungen nicht anlanden, mussten umkehren, ohne die Insel überhaupt betreten zu haben. Andere mussten in Notunterkünften auf der Insel übernachten, weil sich die Bedingungen innerhalb von Minuten so sehr verschlechtert hatten, dass der Schlauchboottransfer zurück zum Schiff nicht mehr möglich war.

Das Fehlen von Menschen und der nährstoffreiche, kalte Ozean machen Südgeorgien zu einem Paradies für Tiere – vor allem für Robben und für Pinguine, die hier zu Millionen leben und nisten. Das Paradies hat allerdings eine dunkle Geschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts war Südgeorgien ein globales Zentrum der Walfangindustrie, und an mehreren Orten findet man heute die verrosteten Ruinen von Fabriken, Landestegen, Maschinen und Schiffen, die damals dem einzigen Zweck dienten, tausende und abertausende Wale zu schlachten. Nur lächerlich geringe Teile der Walkörper wurden lukrativ verkauft, der Rest wurde verschwendet, und nach wenigen Jahrzehnten wurde die Infrastruktur aufgegeben und die Insel verlassen – nicht weil die Schlächter zur Vernunft gekommen wären, sondern weil sie im Gegenteil die Walpopulation praktisch ausgerottet hatten; „the wales had abandoned the area“ beschreibt ein zeitgenössischer Bericht die Lage in einem empörenden Understatement.

Es erscheint wie eine späte Genugtuung, dass heute Pinguine zwischen den verrosteten Industrieruinen watscheln und Robben dort zähnefletschend ihre Reviere verteidigen, während Menschen nur geduldete Besucher sind.

Wer Südgeorgien besuchen will, wird ausführlich geschult über das Verhalten in einem streng geschützten Naturparadies, jedes Bröselchen Abfall muss mit zurück aufs Schiff genommen werden, die Schuhe und Rucksäcke werden vor jedem Landgang desinfiziert, um der Verschleppung von invasiven Tier- und Pflanzenarten vorzubeugen, die die einheimische Fauna und Flora bedrängen könnten. Nirgendwo sonst auf der Welt habe ich es erlebt, dass diese Regeln und Vorschriften so genau genommen und umgesetzt wurden, und das ist gut so. In der Vergangenheit wurden Ratten auf die Insel eingeschleppt und sie breiteten sich aus wie an unzähligen anderen Orten der Welt – aber ich weiß von keinem anderen Ort, wo es tatsächlich gelungen ist, sie in einem groß angelegten Programm wieder auszurotten.

Der berühmteste Name der Insel ist zweifellos der von Ernest Shackleton. Der grandiose britische Polarforscher rettete sich nach einer gescheiteren Antarktisexpedition mit Schiffbruch und nach einer Überwinterung in der Antarktis in einem winzigen, offenen Boot durch das Südpolarmeer nach Südgeorgien. Dort musste er, da er an der menschenleeren Südküste angelandet war, das zentrale Gebirgsmassiv der Insel -durchwegs vergletschert, knapp 3000m hoch und noch nie begangen- durchqueren, und er erreichte die Walfangstation von Stromness gerade noch rechtzeitig, bevor die Besatzung sie für den folgenden antarktischen Winter verließ. Shackleton konnte eine Rettungsmannschaft losschicken um seine Mannschaft von Elephant Island, wo sie überwintert hatten, abzuholen. Tatsächlich ging nicht ein Mann verloren. Es ist eine Geschichte von Wagemut, Heldentum, unglaublichem Mut, Durchhaltevermögen und Führungsstärke unter den widrigsten Bedingungen, die man sich auf dem Planeten Erde vorstellen kann.

Eine Überwinterung in der Antarktis bedeutet Temperaturen von -50° Celsius – und zwar ohne den minimalen Komfort einer Forschungsstation, sondern in behelfsmäßigen Notunterkünften; eine Fahrt durch das Südpolarmeer in einem offenen Boot von 7,5m Länge über 800 Seemeilen, durchgeführt ohne moderne Navigationsinstrumente, ist seemännische Meisterleistung, die nur zu würdigen weiß, wer weit gesegelt ist und die hohen Breiten kennt. Eine Mannschaft erfolgreich zu führen unter diesen Umständen, mit all den Widrigkeiten und auftretenden Spannungen, dieses Abenteuer tatsächlich ohne Verlust von Leben zu bestehen, ist ganz außergewöhnlichen Anführern vorbehalten. Ernest Shackleton starb während der Vorbereitungen zu einer weiteren Expedition auf Südgeorgien und liegt dort begraben. Jeder Besucher, der etwas auf sich hält, besucht sein Grab und stößt dort auf Shackleton an.

“For scientific discovery give me Scott; for speed and efficiency of travel give me Amundsen; but when disaster strikes and all hope is gone, get down on your knees and pray for Shackleton.” Sir Raymond Priestly

Es ist eiskalt. Schneeregen bei leichten Minusgraden wäre noch nicht so schlimm, aber der Wind pfeift, Funktionshosen und Jacken glänzen patschnass, und auch mein Fotorucksack ist mittlerweile durchnässt – auch bei guter Planung und großer Vorsicht muss ich ihn hin und wieder öffnen und kann ihn nicht effektiv schützen. Ich friere erbärmlich – unter 4 Schichten teurer Outdoorkleidung. Und dann ist da noch der allgegenwärtige Sand. Das Schlimmste aber ist, meine beiden Kameras sind ebenfalls klatschnass. Seit Stunden stapfe und krieche ich mit 18kg Marschgepäck herum, bringe mich in die besten Positionen und habe dabei einen Kamera-Regenschutz zerrissen, den anderen verloren. Die Tücher, mit denen ich versuche, die Objektive frei von Regentropfen zu halten, könnte ich auswringen.

Irgendwann geht nichts mehr. Zuerst streikt der Autofokus, dann die Belichtungsmessung. Es war ohnehin schon höchste Zeit, zum Schlauchboot zurückzugehen, und ich bin froh, dass ich bis hierher gut fotografieren konnte. Ich hoffe nur inständig und flehe zu allen heidnischen Göttern, dass die beiden Kameras den Temperatursprung in die beheizte Schiffskajüte gut überstehen und sich nach ein paar Stunden in der trockenen Wärme wieder erfangen werden.

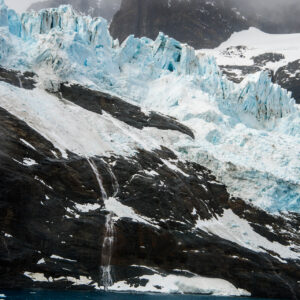

Die Sorge um meine Ausrüstung lenkt mich nur kurz von der grandiosen Szenerie vor meinen Augen ab. Ich stehe in der St. Andrew´s Bay, auf Südgeorgien, buchstäblich am Ende der Welt. Eine kleine, vergletscherte Insel im Südpolarmeer, eine tiefgekühlte Welt mit himmelhohen Bergen und Sandstränden, ohne Bäume oder Sträucher, hunderte, nein tausend Seemeilen vom südamerikanischen Festland, von Patagonien entfernt – und dessen Hauptstadt Ushuaia nennt sich selbst schon „fin del mundo“. Südgeorgien liegt südlich der antarktischen Konvergenzzone – das Wasser ist kalt und nährstoffreich, die Farben und Formen klar, das Leben hier unglaublich. Es ist einer jener Orte, die man mit Worten nur schwer beschreiben kann, wo das bescheidene Vokabular nicht ausreicht, um einen wirklichen Eindruck zu vermitteln.

Vor meinen Augen erstreckt sich eine gigantische Königspinguinkolonie – 200.000 Brutpaare, das sind mit den Jungtieren mehr als eine halbe Million Tiere, die vor einer atemberaubenden Bergkulisse herumwatscheln, ins Wasser gleiten, aus dem Meer an den Strand zurücklaufen, ihre Jungen füttern und dem Regen und Schneefall trotzen. Hier auf Südgeorgien haben die Vögel an Land -ganz im Unterschied zum Wasser- keine Feinde und kennen daher nicht die geringste Scheu vor dem Menschen. Die neugierigen Pinguine kommen auf Armeslänge heran, inspizieren das Stativ und den Rucksack und ich könnte Sie jederzeit berühren, was ich natürlich tunlichst unterlasse. Ich fühle mich sofort erinnert an eine Expedition auf Galapagos, und nur damit ist die Nähe zu den Tieren vergleichbar.

Hunderte Seelöwen bevölkern den Strand, die Jungtiere legen sich unter Stative, auf Fotorucksäcke und knabbern an der Ausrüstung und an der Kleidung der Fotografen, so dass dieser nicht selten selbst zum unfreiwillig komischen Motiv wird. Kolosse von Seeelefanten kämpfen um den besten Strandabschnitt und liefern sich laute und blutige Auseinandersetzungen, und die allgegenwärtigen Raubmöwen und Riesenseeschwalben lauern auf die Kadaver von Pinguinjungen, die kein Glück hatten.

Für den Fotografen ist es schlichtweg ein Traum – endlos viele Motive vor einem grandiosen Hintergrund, und im völligen Kontrast zu vielen anderen Fotoexpeditionen ist es hier nicht so, dass man darauf hoffen muss, die Tiere vor die Kamera zu bekommen – im Gegenteil, ich weiß nicht, wohin ich diese zuerst richten soll und wie ich in der zur Verfügung stehenden Zeit alle Facetten des Strandlebens einfangen kann.

Südgeorgien gehört zu den wenigen Orten der Welt, die man heute tatsächlich noch einigermaßen exklusiv bereisen kann. Obwohl der Antarktistourismus in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat -mit allen damit verbundenen ökologischen Bedenken- und in Ushuaia und Punta Arenas während des kurzen antarktischen Sommers täglich mehrere Expeditionskreuzfahrtschiffe ablegen, nehmen die meisten den direkten Weg durch die gefürchtete, sturmgepeitschte Drake-Passage zur antarktische Halbinsel.

Südgeorgien bleibt einer Minderheit von Enthusiasten vorbehalten, und die an Bord befindliche Ausrüstung dutzender Naturfotografen ist dementsprechend äußerst eindrucksvoll. Ich habe eine Koje in einer Vierbettkabine gebucht, was bei einem immer noch stolzen Preis erhebliche Abstriche im Komfort mit sich bringt – obwohl ich durchaus Glück mit meinen Mitreisenden habe, bin ich eigentlich nur zum Schlafen in dem engen Raum. Wenn vier Männer gleichzeitig auf maximal ebenso vielen Quadratmetern freier Bodenfläche gleichzeitig ihre Funktionskleidung und Gummistiefel anlegen, in Rettungswesten schlüpfen und ihre Fotorucksäcke schultern kann das mitunter schon als Slapstick durchgehen. So kommt es, dass ich die Zeit am Schiff vor allem in der netten, jedoch keinesfalls luxuriösen Panoramalounge verbringe, was allerdings auch das Knüpfen von Kontakten sehr begünstigt.

Wer Luxus braucht, ist auf dem 100 Passagiere fassenden Schiff jedenfalls falsch, und wer zur Seekrankheit neigt, sollte sich die Reise ebenfalls gut überlegen. Das Südpolarmeer ist für seine Sturmhäufigkeit und ruppige See berühmt, und die statistische Wahrscheinlichkeit, dies angesichts -je nach Route- einiger oder mehrerer reiner Seetage auch selbst zu erleben ist entsprechend hoch. Auf unserer Tour räumt die Crew die schweren Taue, die im Inneren des Schiffes bei starkem Seegang Halt bieten sollen, erst gar nicht weg, ich habe oft genug die Lounge für mich allein und der Bordarzt, der im Hafen Tabletten gegen die Seekrankheit verkauft hat, ist nun damit beschäftigt, Prellungen, Hämatome und auch Knochenbrüche zu behandeln.

Das Wetter bleibt während der Überfahrten spannend, die Außendecks sind häufig geschlossen. Als begeisterter Segler, der aber selbst eher in warmen Meeren unterwegs ist, ziehe ich im Geiste den Hut vor den wenigen Könnern, die in diesen Regionen wochen- und manchmal monatelang in 12 oder 14-Meter Yachten unterwegs sind….

Was auf See ärgerlich ist und zu Unpässlichkeiten führt, kann auf Südgeorgien oder der Antarktis schnell den Erfolg der Reise gefährden. Beide – die Insel und der Kontinent – sind abgesehen von einigen Wissenschaftlern unbewohnt, es gibt keinen Hafen und auch praktisch keine Hilfe von außen. Während die Antarktis sehr eingeschränkt auch mit dem Flugzeug erreichbar ist, kann man nach Südgeorgien nur mit dem Schiff gelangen. Übernachtungsmöglichkeiten an Land gibt es in beiden Fällen nicht. Anlandungen in den meist offenen, ungeschützten Buchten können nur mit dem Schlauchboot durchgeführt werden, und müssen bei entsprechend hohem Wellengang aus Sicherheitsgründen gestrichen werden. Wir haben zwar diesbezüglich Glück – nur ein Tag fällt ins Wasser – aber es kursieren durchaus wilde Erzählungen von Expeditionskreuzfahrten, bei denen in drei Wochen praktisch kein Verlassen des Schiffes möglich war.

Zu meiner Freude wird der Schutz des Ökosystems durchaus ernst genommen. Die Guides achten darauf, dass zumindest von Seiten der Menschen ein Mindestabstand bei Tierbeobachtungen eingehalten wird, die Jungtiere nicht gestört werden, kein Abfall zurückbleibt. Kleidung und Rucksäcke müssen gründlich gestaubsaugt werden, um dem Einbringen von Neophyten entgegenzuwirken, und die Stiefel werden nach jedem Landgang mit Seife gewaschen. Auch die Zahl der Besucher ist limitiert – an den Landeplätzen dürfen gleichzeitig maximal 100 Besucher ausbooten; es empfiehlt sich daher, auf einem der kleineren Schiffe zu reisen, da die Passagiere anderenfalls nur im Schichtbetrieb anlanden dürfen und dem Einzelnen entsprechend weniger Zeit zur Verfügung steht.

Die Eindrücke der Tour sind auch für Weitgereiste und Reiseerfahrene schlichtweg einzigartig. Das abgelegene Südgeorgien, die einzigartige Natur und der Geist der verwegenen Entdecker, die auf diesen Routen Anfang des vergangenen Jahrhunderts die letzten weißen Flecken des Globus erkundeten, hinterlassen bei jedem, der hier war, einen tiefen Eindruck. Und bei vielen auch eine große Sehnsucht.

0 Thoughts on Südgeorgien